セブンメタル(7メタル)とアマナマナのシンギングボウルについて

シンギングボウルやティンシャに関して、「セブンメタル(7メタル)」であることを強調している場合があります。アマナマナも、「セブンメタル」についてたくさんご質問をいただきます。

ここでは、セブンメタルの背景を紐解きながら、現在のシンギングボウルの状況とアマナマナの考えをお伝えしたいと思います。

セブンメタル(7メタル)とは

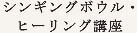

セブンメタルは、7つの惑星と金属を結びつけた、象徴的な世界観に関連する言葉です。

この考え方は、古代からの西洋の世界観、特に神秘主義や錬金術にも関連し、金属には天体のエネルギーや霊的な性質が宿ると考えられてきました。

▲セブンメタルの惑星のイメージ図

| 惑星 | 対応する金属 |

| 太陽 | 金(Gold) |

| 月 | 銀(Silver) |

| 水星 | 水銀(Mercury) |

| 金星 | 銅(Copper) |

| 火星 | 鉄(Iron) |

| 木星 | 錫(Tin) |

| 土星 | 鉛(Lead) |

1960年代以降、ニューエイジと呼ばれる精神文化運動の潮流の中、こうしたセブンメタルやチャクラなどの考え方が形作られ、エネルギーワークやヒーリング分野に応用されるようになりました。

シンギングボウルの歴史とセブンメタル

ヒマラヤ地域には、古くから金属製のボウル(器)が存在し、儀式や食器などに使われていました。

しかし、チベット、ネパール、インドなどにおいて、これらのボウル(器)が音を鳴らすツールとして使われていたという明確な証拠は見つかっていません。

▲金属製シンギングボウルのイメージ図

現在知られているシンギングボウルは、ニューエイジの時代に、癒しや浄化を目的とする新しいツールとして開発されたと考えられています。

そして、今日見られるセブンメタルの概念も、こうした流れの中、シンギングボウルの原料を理論的に説明する目的で確立したと考えられるでしょう。

アマナマナと鍛造シンギングボウルとの出会い

アマナマナがシンギングボウルに出会った2005年ごろ、日本国内では情報が少なかったこともあり、ほとんどは欧米やインド、ネパールなどに伝わるセブンメタルやチャクラの考え方を参考にしていました。

実際、「セブンメタルのシンギングボウルが欲しい」「隕石も成分として含まれていますか?」「Gの音階(周波数)はないでしょうか?」といったお問い合わせや希望も多く寄せられました。

ところが、そのご要望に合う音程のシンギングボウルのご用意が大変だけでなく、そもそも、一般に言われている「セブンメタル」を使用した場合、水銀などが含まれているため、物理的に合金を生成できません。しかも、人体に有害な金属も含まれているため、これまで「セブンメタル」として言い伝えられてきた理論の根拠に疑問が出てきました。

鋳造製法のシンギングボウル

シンギングボウルには2種類の製法があります。一般的に安価で手に入るシンギングボウルは、溶かした金属を型に流し込み固める「鋳造(ちゅうぞう)」という大量生産が可能な製法が採用されています。

▲鋳造製のシンギングボウルの例

鋳造で製造されたシンギングボウルは、表面を削ることで簡単に調律が可能です。チャクラ対応のシンギングボウルは、特定の周波数や音階に合わせる必要があるため、均質・均一な形が作れる鋳造が最適です。

またセブンメタルのシンギングボウルも、複数の金属を溶かして混ぜる必要があるため、多くの場合、添加物として水銀や鉛などの重金属が用いられます。

鍛造製法のシンギングボウル

ところが、シンギングボウルには、もうひとつ、熱した金属をハンマーで何千回も叩き鍛える「鍛造(たんぞう)」という製法があります。

▲鍛造(たんぞう)製のシンギングボウルの例 アマナマナ 新・鍛造スペシャルシンギングボウル

私たちは、熟練の職人による鍛造製法のシンギングボウルと深くつきあっていくうちに、これまでのセブンメタルやチャクラについて、従来の理論だけでは説明できないことに気づきました。

鍛造シンギングボウルの響きには、一つひとつが異なる「個性」と、「深く複雑な倍音」、「ゆらぎ」や「移ろい」が存在しているためです。

独自の素材と製法を求めて

調査と試作を重ねる中で、セブンメタルの現実的な問題点や、安全上、品質管理上などのリスクも見えてきました。

セブンメタルを追求していくことは、理論上は不可能ではありませんが、実際にはそれで音や響きの質が良くなるわけではありません。

また、セブンメタルの背景には、西洋的な普遍性を求める傾向があるため、多くの場合、チャクラボウルのような一定の周波数や音階が求められます。

鍛造シンギングボウルのような個性やゆらぎは、場合によっては基準に合わない不良品とされてしまうことさえあります。

▲一般的な鋳造製のシンギングボウルの例

セブンメタル・シンギングボウルの現状

市場に存在する一般の鋳造シンギングボウルを調べてみると、ほとんどは銅と亜鉛の合金である真鍮(ブラス)が用いられていることがわかりました。

例えば、「セブンメタル」と称されていても、惑星と関連する7種類「以外」の金属を用いた製品があったり、実際には真鍮だけが原料の場合もあります。

セブンメタルという名称だけが独り歩きして、現実にはあまり意味をなさなくなってしまっているようです。

アマナマナのシンギングボウルとは

そこでアマナマナでは、癒しの音と響きに最適な素材を求め、青銅(ブロンズ)を基本にした独自の配合を開発しました。

青銅は、銅と錫を主体とする古来から神具や美術品にも使われてきた合金ですが、希少で高価な錫の含有率を一定以上にすることで、複雑で深く味わいのある響きを生み出すことがわかりました。

また、熟練の職人がハンマーで叩き成形する鍛造製法の技術をさらに高めることで、より金属組織の密度を高め、粘りのある強さと豊かな響きが可能になりました。

鍛造シンギングボウルにも色々な種類や品質がありますが、それらと比較しても、アマナマナのシンギングボウルは、非常に複雑で深く長い倍音を生み出せるようになったのです。

成分分析と安全性へのこだわり

シンギングボウルは、日々の癒しのためのパートナーです。だからこそ、アマナマナでは、使用する素材の安全性を重視しています。

特に鋳造製品では、金属を溶かし混ぜる過程で、融点の低い媒体金属(水銀や鉛)が使用されることがあり、適切な管理がなされていない場合、製品に残留するリスクもあります。

また、鍛造シンギングボウルであっても、一般的には家族経営などの小さな工房で作られることが多く、リサイクル素材が使われたり、原料やその後の混入に対する品質管理が十分でないケースも見受けられます。

アマナマナでは、鍛造製法を採用することで、融点の低い媒体金属を使用する必要がなく、安全な製品づくりを実現しています。

▲安全性チェック項目のイメージ図

さらに、原料についても、あらかじめ大量に配合・一括管理することで、効率化と品質管理の徹底を図っています。

また、商品カテゴリーごとに成分分析を実施して、鉛の含有や水銀の残留がないことを確認。使用する方の健康はもちろん、製造者や製造地域の環境にも配慮しています。

響きとともに歩む — アマナマナのこれから

▲アマナマナ・シンギングボウルサロン

アマナマナは、シンギングボウルの音がいかに心に深く響くか、そして、「一つひとつ異なる個性」や「ゆらぎ、移ろい」を活かす東洋的・日本的な感性を大切にしています。

音・響きの質、安全性、長く使い続けられる品質を追求し、独自の原料選定と配合、そして鍛造による一貫管理体制へと進化してきました。

アマナマナはこれからも、世界にひとつの、あなたにあったシンギングボウルとの出会いを提供し、その響きを末永いパートナーとしていただけるよう努めていきたいと考えています。

参考文献:

・「シンギングボウル入門」(国際シンギングボウル協会・編 / WAVE出版)

・「Working With Singing Bowls」(Andrew Lyddon / Polair Guides)

・「How to Heal with Singing Bowls」(Suren Sherestha / Seatient Publications)

・Wikipedia

📕おすすめ記事

セブンメタルのティンシャとは?その歴史と現状を徹底解説

シンギングボウルとシンギング・リンの違いとは?

🥣アマナマナのおすすめ