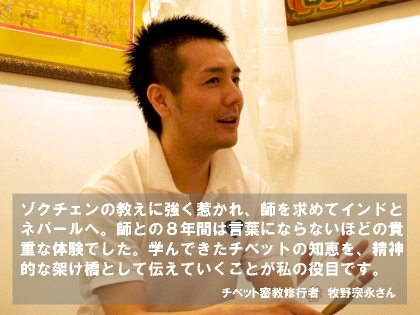

第8回 牧野宗永さん(チベット密教修行者)(後編)

2回に分けてお届けしている牧野宗永さんのインタビュー。後編は牧野さんのネパールでの修業時代のお話です。修行から得られた経験が、どのように当ギャラリーで開催しているTermaTime(テルマタイム)に続いていくのか、その想いをお伺いしました。

チベット密教修行者 牧野宗永さん

愛知県出身。京都佛教大学卒業後、さらに研さんを積むべくネパールのカトマンドゥへ。 日本とチベットの掛け橋であった故ケツン・サンポ・リンポチェに師事。チベット仏教ニンマ派の高僧らよりさまざまな教えを伝授される。足かけ10年を超える修行後、日本へ帰国。仏教を学ぶことで培われた審美眼から仏教画に造詣が深く、現在はギャラリーヒマラヤンアートを設立。アマナマナにてThe Blessing Cardを用いたセッション「Terma Time」を開催。

「この方しかいない!」とピンときた。修行は3年くらいと思ったけど・・・

・どのようなきっかけでチベット寺院での修行にでかけることになられたのですか?

大学でシャーンタラクシタやカマラシーラなど偸伽行派の哲学を勉強していましたので、興味はおのずとチベットに向かうようになりました。その中でも、特にゾクチェンという教えに強く惹かれたので、大学4年生の時に、ご縁ある先生との出会いを求めて、インドとネパールに一人で出かけていったのです。

そこでいろいろなラマ(チベット仏教の高僧)たちにお会いしたのですが、その中でも、ケツン・サンポ・リンポチェにお会いした時、「この方しかない!」とピンときたのです。そして、「大学を卒業したらこちらに来て、先生からゾクチェンを教えて頂きたい!」と、その場でお願いしてしまったのです。その時、先生は「時間がかかるので、その時間があればいらっしゃい。」とおっしゃってくださいました。

僕は長くても3年くらいだろうと思ってチベットに渡りましたが、・・・結果的に8年もかかってしまいました(笑)

・牧野さんはネパールのチベット寺院にてどのような修行を重ねられたのですか? 簡単にお伺いできますでしょうか。

僕は、チベット仏教4宗派ある中の「ニンマ派」と呼ばれる、どちらかといえば在家色の密教行者の人たちがいるところの宗派で、いわゆる「ゾクチェン」と呼ばれるものを勉強しました。 もともとは日本の大学で仏教哲学を勉強していたのですが、勉強しただけでは体得できない、もっと生きた仏教に触れたいと思い、チベット寺院へ行ったのです。最初は加行と言われるものを行うんですね。五体投地を10万回とか。

・10万回!それはどのように数えるのですか?

数珠を繰りながら数えます。一回やって一個ずらしていくのです。そして五体投地10万回が終わると、金剛薩埵(こんごうさった)の真言を唱えるのです。金剛薩埵の浄化の瞑想を10万回。そのあとに、曼荼羅供養といって、曼荼羅という土台の円盤の上に世界のすべてが載っているとして、仏様やラマに捧げるという修行を10万回。さらには、自分と自分のラマと、グル・パドマサンバヴァを自分の頭上に観想して、自分自身がダーキニになったと観想しながら、グル・リンポチェのマントラを1000万回・・・。

これらの修行を終えたあとに、ゾクチェンの本行にようやく入っていきます。そこから、色んな瞑想法を行って、またもう一度始めに戻って、五体投地10万回、というように最初から全部行って、暗黒瞑想などに進んでいくわけです。僕の修行がきちんと進んでいるか、お経の言っていることを僕が体得しているか、またそれらができたかできていないかは別として、先生から、伝えることは伝えたよ、時期を見て自分自身で深めていきなさい、と言ってくださり、日本に帰ってきたんです。

・現地での修行生活の間で、なにか大変だったことはありますか?

修行がたいへんだったのは言うに及ばないのですが、豊かで便利な日本に住み慣れた僕にとって、ネパールという国は、最初はいるだけで大変でした。

夏の雨季前は焼けるように暑く、夜中の3時過ぎまで暑くて寝られないなんていうことがしょっちゅうあって、かと思えば冬場は凍てつくように寒く、早朝の瞑想を頭から毛布をかぶってガタガタ震えながらやっていたのを思い出します。エアコンやヒーター、扇風機すらなくて、厳しい気候をただただ受け入れて生活していました。そう考えるとネパールの人たちは幼い頃からそうした環境で当たり前に過ごしているのだから強いですよね。

あとはやはり、文化の問題ですね。僕たち日本人と同じような顔をしていても、チベットの人たちはまったく違った考え方をしますから、大変でした。僕たち日本人は他人に迷惑をかけないようにするのが美徳だと思っていますよね。しかし、チベット人は人間完全じゃないから誰でも失敗する、お前がもし失敗しても許してやるから、オレが失敗しても許してくれというわけなんですね。

どちらが善くて、どちらが悪いといった問題じゃないのですが、日本で生まれ育つと他の人に迷惑をかけることを遠慮してしまう。そうすると、チベット人の中にいると、どうしても迷惑をかけ続けられるだけの存在になってしまう(笑)。先生の講義を録音したテープを聞きたいからウォークマンを貸してくれって言われて貸したら、数日後にニヤニヤしながら壊れたから返すよって、ゴメンナサイがなかったり、こんなことがしょっちゅうでした(笑)。

日常生活においても、瞑想時の心のあり方を実現させている。

・大変な修行の日常から、日本に戻られるときのギャップはありませんでしたか?

僕の場合、二十歳まで日本にいましたので、日本人の感覚や考え方、価値観はよくわかっていたので、それなりには適合・・・しているつもりです。できていないかな(笑)。

基本的に、チベット仏教は「心の持ち方」を重要視します。心が常に仏教の教えの状態にあれば、お坊さんでなくてもかまわないのです。心の持ち方がズレていなければ、どんなお仕事に携わっていてもよいのです。

たとえば、ゾクチェンの修行者のお話なのですが。山の奥の大きな僧院で瞑想を教えている、とても偉いラマがいたんですね。 ところが在家で、野良仕事をしている農夫が、何人もの弟子を集めて、瞑想を教えているとのこと。大きな僧院にいる自分のところには、瞑想を教えてほしいという人が来ない、自分は大きな僧院の高名な僧であり、学問もあり、朝晩きちんと何時間もかけて瞑想をしている。なのに、訳の分らぬ野良仕事をしている普通の農夫の元へ、瞑想を教えてほしいと人々が押し掛け、尊敬されている。これはいかんということで、高名な僧はひとこと言ってやらねばと農夫の元を訪れて言ったそうです。

「おまえは人を集めて瞑想を教えているそうだが、仏教の学問も知識もないおまえは何だ。そんな知識のないおまえが教えている瞑想とはなんだ。朝晩お前が瞑想しているところなど見たことがない。いつも朝早くから野良仕事に出て、帰っているだけではないか。おまえはいつ瞑想している、瞑想など教えられのか」と。

その農夫は、高僧に向かってこういったそうです。

「私がいつ、瞑想から心を逸らしたというのだ」

その農夫の方は、日常生活と、瞑想で体現すべき心の状態が常に一緒になっていたのですね。僕たちは日常の生活の中に、瞑想する時間が包括されている。けれど、そういう人たちは、瞑想する心の状態の中に、日常生活が包括されているのです。それが理想だと思うのです。チベット仏教では、小さくても、善い心、穏やかな心、他人に対する優しい心を、ちょっとずつ大きくして、それを長続きさせましょう、と教えているのです。

・そういう穏やかな心のきっかけとなれば・・ということで帰国後、さまざまな活動を行っているのですね。そのひとつが、当ギャラリーで開催するテルマタイム。テルマタイムに関しては、どのような想いをお持ちですか?

先ほどもお話したとおり、僕は日本人として価値観を持ってチベットに行き、帰ってきたので、帰国後のショックは受けなかったのですが、視点は広がりました。改めて考えると、日本では流れている時間が全然違うなと感じたのです。また、日本の人は「やらなければいけない」という思い込みがとても強くて、すごく辛そうだな、と思ったのです。

その差のひとつには、チベット社会と日本社会の考え方、社会性の違いだと思うのです。日本の社会はどうしても、「おれも頑張るから、お前もがんばれ」「おれも失敗しないから、お前も失敗するな」というような部分があると思うのです。けれども、チベットの社会では、「おれも人間だし失敗することがある、お前も人間だし失敗することがある、だからお前が失敗してもおれは許す、そのかわりおれが失敗したら許してくれ」というような、すごく緩やかな社会なのです。

そうすると、自分にプレッシャーをかけて「こうしなければならない」というようなものはなくなるのです。とても大らかで、穏やか。だからといって、どちらが善いとか悪いとか、そういうことではないのです。

日本がとても発展したのは、切磋琢磨しあってきたから。ゆるゆるとしていたら成し遂げられないはずです。物質的には豊かになり、オンタイムでそのときそのとき、すべてが手に入り、思い通りに行く社会となりました。けれど、自分たちが「こうしなければいけない!」と苦しくなるまで思うことに、本当にそこまで信頼に値するのだろうかと、一度立ち止まってみてほしいのです。

「こうしないといけない」「こういう自分でなければいけない」「社会のために、会社のためにこうしないといけない」

そういうものにしがみついて、ぎゅっとなってしまっていることを、少し考えてみようよ、それらを緩めたり、ほわーんとするような考え方があるよ、ということを紹介できる場となればいいなと。辛いと思うときは、自分の中の何かの思いに縛られていると思うので、そういう部分を見つめ、いきなり手放すのではなく、少しずつ手放すきっかけになればいいなと思います。

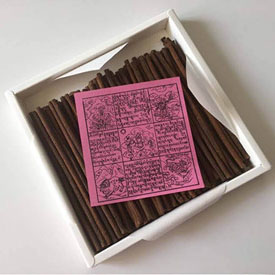

そのきっかけとして、ご自身で意識せずにThe Blessing Cardを引いていただき、そこからさまざまなチベット仏教のお話をさせていただこう、高僧さまのシンプルなメッセージを学びのツールとして活用させていただこう、ということで、テルマタイムが始まりました。

・テルマタイムのお時間中には、タンカ(チベット文化圏の仏画・宗教画)のお話をされることもありますね。タンカについてはチベット寺院での修行中に学ぶ機会があったのでしょうか?

タンカの勉強ではなく、仏教というものを勉強することによって、タンカの意味がわかるようになるのです。どうしてかというと、タンカ、仏画はすべて、瞑想するための道具として考えられているので、だから瞑想を勉強すると、そのための道具が、どういうときに使ったり、どういうタイミングをもっているかということが、おのずとわかるのです。

精神的な「架け橋」として。

・そういうお話も、これからテルマタイムや他の機会にお聞かせいただければ素敵ですね。最後に、牧野さんご自身は、今後どんなふうに歩まれていきたいですか?

そうですね、やはりチベットというと、「とっつきにくい」「難しい」「あやしい」というような印象が多少なりともあると思うのです。けれど日本の中でチベットに興味をもっていらっしゃる方、チベットが伝えてきた精神的な文化に、興味をもっておられる方がとても多いと思うのです。そういう人たちに、チベット仏教が伝えてきたものを、その人たちにあった形で触れてもらえるような状況になればいいな思っています。

また、チベット仏教やチベット文化は危機的な時代を迎えています。彼らは僕たちの支援を必要としているし、僕たちは心の問題として、彼らが伝えてきた精神的な文化を必要としていると感じています。けれどお互いに接点がなく、上手に気持ちを伝えあうこともなかったので、チベットと日本の懸け橋になることができればいいな思っています。

◆インタビューを終えて

今回はインタビューを2回に分けてお届けいたしました。後編は牧野さんの修行時代のお話で、大変な修行を重ねてこられたエピソードをお伺いしました。途中、すらすらとチベット語でマントラを唱えてくださり、みなさまにお聞かせできれば!と思いました。 「日本とチベットの掛け橋になりたい」と微笑まれる牧野さん。 アマナマナも同じ思いですので、これからも皆さまとチベットを繋ぐ「エンドレスノット」でありたいと思いました。

By アマナマナ・スタッフ

よみもの

- 2025.11.18

- シンギングボウルを体の上に載せて鳴らしてもいいですか?

- 2025.11.18

- シンギングボウルに足を入れて鳴らしてもいいですか?

- 2025.11.18

- シンギングボウルを頭にかぶって鳴らしてもいいですか?

- 2025.11.18

- ティンシャの本物と偽物はどのように見分ければいいですか?

- 2025.06.27

- シンギングボウルが気持ち悪いと感じる理由と、安心して楽しむためのヒント

- 2025.06.26

- セブンメタル(7メタル)とアマナマナのシンギングボウルについて

- 2025.06.12

- チャクラに対応したシンギングボウルのセットはありますか?

- 2024.06.29

- 【保存版】ヨガや瞑想に欠かせない!シンギングボウルとティンシャの違いを徹底解説

- 2023.07.31

- アマナマナのドラゴン(龍)ティンシャが高いレベルのパワーを持つ理由とは?

- 2023.04.12

- シンギングボウルで瞑想がおすすめ!ぴったりのYouTubeはこれ!

- 2022.01.13

- 【2025年版】ヨガ用ティンシャの定番人気おすすめ商品4選!

- 2022.06.23

- シンギングボウル・ティンシャが著名人にも愛用される理由♪

- 2020.09.10

- シンギングボウルはセラピストの新しいヒーリングツール

- 2020.07.22

- ステイホームはシンギングボウルの倍音で浄化ルーティン

- 2020.05.18

- 【プロが教える】シンギングボウル(シンギングボール)の鳴らし方のコツ

- 2020.04.23

- ティンシャの音色は癒しや浄化の効果をもたらす音♪

- 2020.04.02

- シンギングボウルの倍音がもたらすヒーリング効果とは

- 2020.03.31

- シンギングボウルとヨガの呼吸法でモヤモヤもすっきり

- 2020.03.23

- ティンシャの癒し音色はYouTubeの動画で!

- 2020.03.12

- 癒されたい方必見!シンギングボウルの癒しの音をYouTubeで

- 2020.03.10

- 浄化には満月とティンシャがおすすめな理由

- 2020.03.06

- ドニパトロ(シンギングボウル)の音色は癒しや浄化に最適!

- 2020.02.15

- ティンシャでパワーストーンの浄化!その方法とは?

- 2020.02.06

- ティンシャの音色に違いがある?癒しによいティンシャ選び方

- 2020.02.03

- シンギングボウルとシンギング・リンの違いとは?

- 2020.01.28

- プロが教える!浄化のためのティンシャの鳴らし方は3通り

- 2020.01.24

- 瞑想で使うティンシャ(チベタンベル)のコツ、これだけは知っておきたい!

- 2020.01.15

- 【おすすめ紹介】ヨガで使うティンシャと音楽の選び方のコツ

- 2019.12.24

- ティンシャ|ヨガで使われるチーンという音の意味とは?

- 2019.12.16

- セブンメタルのティンシャとは?その歴史と現状を徹底解説

- 2019.12.10

- 通販でも人気のティンシャ。その理由とは

- 2019.12.5

- ヨガ用ティンシャを購入する前に知っておきたい3つのポイント

- 2019.12.5

- お香の浄化の効果とは?最強のお香の選び方

- 2019.11.19

- ティンシャはどこで売っている?選び方と購入のおすすめポイントを徹底解説!

- 2019.11.12

- マインドフルネス瞑想でストレスを解消。音も効果的

- 2019.11.1

- ティンシャを浄化で使用する時の正しい使い方

- 2019.10.23

- 部屋や空間の浄化にはティンシャ。ご存知ですか

- 2019.10.8

- ヨガや瞑想する時に聞いたことのある鐘の音、ティンシャとは?

- 2019.10.1

- 音でヒーリングする「シンギングボウル」の効果とは?